|

16세기 일본 천황은 유명무실한 존재로 전락하고 전국은 각 지방의 영주가 다스리는 이른바 전국시대였다. 일본의 동쪽 가히라는 지방을 통치하던 영주는 다케다 신겐이다. 그의 통치력과 군사력은 전국의 영주들을 압도하였고, 마침내 그는 쿄토로 상경하여 대장군의 되려는 야심으로 군대를 동원, 서쪽으로 진군한다. 하지만 오와리 지방의 도쿠가와 이에야스와 신흥 세력인 오다 노부나가를 쳐야만 했다. 그러나 도쿠가와와 오다의 연합군과 일대 격전을 앞두고 다케다 신겐은 적군 병사의 초엥 맞아 죽음을 맞이한다. 죽음 직전 신겐은 신하들에게 자신의 죽음을 3년 간 적에게 노출시키지 말라는 유언을 남기고, 신하들은 신겐과 똑같이 생긴 인물을 구해 가짜 신겐을 만든다.

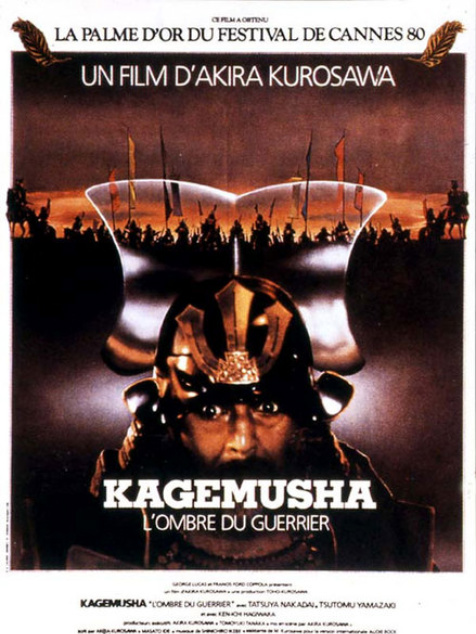

1998년 타계한 일본 영화의 거목 구로사와 아키라 감독의 대표작. 80년 칸 영화제 황금종려상을 받았다. 일본 안에서 제작비를 구하지 못하자 그를 흠모하던 영화 후배 조지 루커스, 프랜시스 코폴라, 스티븐 스필버그가 '보증'을 서 20세기 폭스로부터 제작비를 지원받은 일화는 유명하다. 전국시대 말기 영주 다케다 신겐이 죽음을 앞두고 그와 외모가 닮은 무식한 범죄자...

Shadow Warrior

影武者

구로사와 아키라

나카다이 다츠야, 야마자키 츠토무

영화를 보는 것이 시각적인 쾌감을 얻기 위한 행위라고 정의한다면, ‘카게무샤’ 만큼 여기에 완벽하게 들어맞는 작품이 없을 것이다. 구로자와 아끼라의 마지막 걸작이라고 불러도 좋을 180분간의 때론 초현실적이면서도 때론 사실적인 영상이 화려한 색채의 파노라마를 펼치며 화면을 가득 채우는(TV 스크린의 크기를 그럭저럭 만족하고 영화를 봐왔지만, ‘카게무샤’를 볼 때만큼은 당장 월마트가서 빅 스크린 TV를 사고 싶은 충동에 사로잡혔다) ‘카게무샤’ 는 눈이 달려있다는 사실이 얼마나 행복한 지를 새삼 깨닫게 해준 작품이다.

온몸이 온통 흙탕물에 젖은 메신저가 바람, 수풀, 불, 산의 각각 흑,적,자, 녹의 갑옷과 기로 무장한 군대를 휘저으며 달려가는 씬부터 피로 물든 바다를 배경으로 막을 내리는 엔딩씬까지 꼼짝 없이 3시간 동안 입을 헤 벌리고 거장의 한 평생 동안 쌓인 공력에 짓눌려 잡혀있어야 했다. 권력의 그림자로 행세하다 결국은 그 그림자 속으로 빨려들어가버린 좀도둑의 이야기는 한 인간의 지위와 성격은 타고나는 것이 아닌 뼈를 깎는 수련 속에 만들어지는 과정임을 알게 해 준다. 일본의 전국시대를 배경으로 벌어지는 다케다 신겐, 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스의 치열한 두뇌전과 신겐의 파워서클을 둘러싼 장군들의 권력투쟁과 권력이 만들어지고 수행되는 방식의 전개와 해석은 코폴라의 대부1,2편에 맞먹는, 동양판 ‘권력의 해부’ 라고 불러도 좋다.

‘카게무샤’는 ‘반지의 제왕’ 이전, 기병대가 벌판을 천둥처럼 구르며 달려가는 전투씬이 존재했음을 깨닫게 해주었다. ‘반지의 제왕’이 디지털화된 눈속임에 불과하다면, 그것이 완벽했고 관객으로 하여금 진짜처럼 믿게 만드는 테크널로지의 발달 때문에 가능했다면, 1979년 제작된 ‘카게무샤’ 의 진실성을 의심하는 사람은 없을 것이다. 여기엔 디지털 캐릭터 골룸도 없고, 공중을 날아다니는 나즈굴의 익룡도, 뿔 여섯 달린 코끼리도 없다. 말을 달리고 먼지를 일으키고 죽어나가는 것은 모두 실제 연기다. 어마어마한 제작비가 들어갔음은 스토리보드만 봐도 알 일. 영화감독 이전 화가를 꿈꾸었던 구로자와 아끼라의 환상적인 비전은 그의 수제자를 자청하는 조지 루카스와 프랜시스 코폴라의 재정적 협력에 힘입어 비로소 스크린으로 옮겨졌다. 눈 파란 제자들의 성원으로 20세기 폭스사에서 제작, 완성한 ‘카게무샤’ 는 영화가 주는 힘이 무엇인지, 영화를 본다는 체험이 무엇인지 새삼 깨닫게 해준다. 바람과 강물, 흙먼지, 억수같이 쏟아지는 비, 배경이 되는 산과 호수까지 등장인물의 성격과 스토리 전개에 한 몫을 하는, 하늘과 땅과 사람이 합작해서 만든 최고의 영화.

-씨네 21에서 가져온 글이다. 영화는 잘 봤지만 후기를 쓰기는 힘들고 시간도 많이 걸리니 가져다 놓는걸로 대신한다.-

|